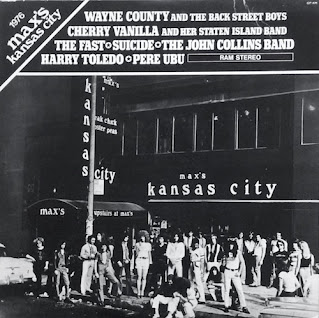

OMNIBUS a Go Go Vol.55『MAX'S KANSAS CITY 1976』

1976年にRAMレコードからリリースされたオムニバス。ニューヨークシティのユニオンスクエア南端にあったライブハウスMax's Kansas City。当時の常連アーティストを集め、ライブではなくスタジオ録音が収録されている。 日本盤アナログはキングレコードから1977年3月に発売され、ライナーノーツには水上はるこの解説が載っていて当時のマクシスやニューヨークのアンダーグラウンドシーンを垣間見せてくれるので少し引用する。 “ヴェルヴェット・アンダーグラウンドのライヴ・アルバムのジャケット写真でみたことがある看板が出ている。1階はガラス張りのレストラン・バーだ。出される料理はおせじにもおいしいとはいえず、お値段の方もなかなかのレストランだが、常に満員の盛況なのは、ここがニューヨークの前衛的急進的文化人のサロンとして利用されているからだろう ” “2階は客席150という小さなライブ・スポットだ。ヴェルヴェット・アンダーグラウンドもまた、ここから巣立った。一週間のうち、3日ずつくらいバンドが出演する。ジャニス・イアンもエアロスミスも、ニューヨーク・ドールズも、その最初はマクシス・カンサス・シティからはじまった。CBGB→マクシス・カンサス・シティ→ボトム・ライン →アカデミー・オブ・ミュージック(パラディウム)→マジソン・スクエア・ガーデンというのが、ニューヨーク周辺のロック・バンドの出世コースである ” “マクシス・カンサス・シティは、経営者交代による閉鎖というブランクをのりこえて、74年末、復活した。ウェイン・カウンティが例の女装でDJをするというのも評判を呼び、ニューヨークの夜のサロンがよみがえった。2階のクラブには、パンク・グループが出演しはじめた ” ジャケットはボブ・クルーエンによるモノクロ写真でマクシスの前にずらり並んだ収録バンドのメンバー達。やはりウエィン・カウンティが目立つ。ジャケ裏はマクシスの入り口からビルを囲うようにならぶ観客達が写しだされている。収録されているアーティストは、 WAYNE COUNTY and The Back Street Boys THE FAST HARRY TOLEDO PERE UBU CHERRY VANILLA and Her Saten Island Band THE JOHN COLLINS BAND SU