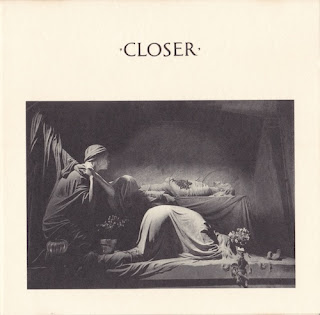

My Wandering MUSIC History Vol.45 JOY DIVISION『CLOSER』

1980年7月18日、ファクトリーよりリリースのアルバム。 パンク・サウンドからスタートしたジョイ・ディヴィジョンだが、リリースを重ねるごとにサウンドを変化させていき、イアン・カーティスの遺作となったセカンド・アルバム『クローサー』に至っては、他に比べるもののないジョイ・ディヴィジョン独自のサウンドの完成形を聴くことが出来る。 ジョイ・ディヴィジョンの日本盤がリリースされたのは1984年で、前作『アンノウン・プレジャーズ』と同時発売されているが、私が『クローサー』を聴いたのはたぶん1981年~82年頃だったと思う。 ジョイ・ディヴィジョンのシングルやアルバムを輸入盤で集めていた友人に借りたんじゃないかな。ジャケットはシングル「Love Will Tears~」のところでも書いたがイタリアのジェノヴァにある墓所の写真が使われている。こんな沈鬱な嘆きのジャケットに包まれたダークなサウンドの魅力に取りつかれていったな、この頃は。イアン・カーティスの神経質な少しくぐもった様なヴォーカルが苦手という人もいたけど。歌われているのは、愛と苦悩について人間の内面に深く分け入っていくもので、イアンの死へと向かう過程で制作されたアルバムと思って聴いていると確かに息苦しく感じる事もあるが、その音楽は決して聴き手を拒否するものではない。全英チャート6位を記録。 J.G.バラードの短編からタイトルをとった「Atrocity Exhibition」は“This is the way.Step Inside.”というフレーズが耳に残る。それに工作機械のような、または捻じれたサウンドを作り出すギターが強烈だ。シンセの煌びやかな音色が印象的な「Isolation」、単調な中にもサウンドに意匠を凝らしてある「Passover」、鬼気迫るヴォーカルの「Colony」、ベースラインの印象的な「Means To An End」はジョイ・ディヴィジョン以後の典型的ニューウェイヴ・サウンドの見本と言えるんじゃないか。 イアンの深淵から聴こえてくるようなヴォーカルの「Heart And Soul」はのちのCD4枚組アンソロジーのタイトルにもなった。個人的にはこのアルバムの中で最も好きな「Twenty Four Hours」は緩急のある作り込まれた魅力的なサウンド。ピアノやシンセが使われた「The Eternal」