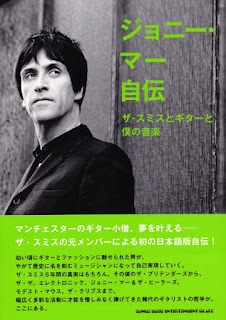

ジョニー・マー著・丸山京子訳『ジョニー・マー自伝 ザ・スミスとギターと僕の音楽』

ジョニー・マーの自伝が出版された。原書は2016年11月に出版されていたようだが邦訳版はシンコーミュージックからで、日本語訳はザ・スミスのヒストリー本『モリッシー&マー・茨の同盟』も訳していた丸山京子によるもの。

ジョニー・マーは1963年10月31日マンチェスター生まれ。5歳で小さな木製のギターを手にして以来、ジョニー・マーの傍らにはギターがずっとあった。飽くなきギター・テクニックの研究とギター・サウンドの実験。ブルース、フォーク、カントリー、ロカビリーから60年代ガール・ポップ、ソウル、ファンク、グラム、 ストーンズ、ロリー・ギャラガー、Tレックス、イギー・ポップ、ヴェルヴェット・アンダーグラウンド、バズコックス等のパンク…とあらゆるギタースタイルを吸収していった。そして自らにとって最高のバンドを結成するためのシンガー探し、モリッシー宅訪問からザ・スミス結成。

ザ・スミスはリアルタイムで聴いていたバンドだから、やはりスミス結成から飛躍的な活躍を経てスミスの解散までが一番興味深い箇所だが、 そのあたりはこの本の概ね三分の一程の分量。

スミスの後、トーキング・ヘッズやプリテンダーズとの仕事、マット・ジョンソンとのザ・ザ、 ニューオーダーのバーナード・サムナーとのエレクトロニック(私がジョニー・マーを追いかけていたのはこの頃までだった)。その後、自らのバンド、ヒーラーズや、モデスト・マウス、ザ・クリプスへの参加、そしてソロ・アーティストとしての活動開始、アルバム『プレイランド』リリース後のツアーまで、ギターをその両腕に抱き歩んだ長い長い道のりを振り返る。

新旧ミュージシャンとの交流も多く紹介されているが、ブレイク以前のオアシスのノエル・ギャラガーとのギターをめぐるエピソードがいい。デニス・ホッパー監督の映画サントラ制作でのホッパーとのやりとりも笑える。キャメロン首相のスミス好き発言に反応するマーのエピソードも興味深い(このあたりに関連するザ・スミスのTシャツを着た女性が機動隊に立ち向かう姿を捉えたカラー写真も巻頭に掲載されている)。

プライヴェートな部分にも多く触れており、マーの家族や親戚、恋人から伴侶となるアンジー、二人の子供達、友人達(そのなかにはスミスのベーシストのアンディ・ルークも含まれる)とのエピソード。スミスの初期マネージャーになるジョー・モスは、マーがブティック勤めをしていた頃に知り合っている。

マンチェスター人に不可欠と思われるサッカー観戦だが、マーが少年時のイギリスのサッカー観戦は常に恐怖と隣り合わせだった。それもテラス席での観戦となればなおさらだ。そんなマー少年のサッカー観戦時の恐ろしくも心温まるエピソードも。

ジョニー・マーがスミスを脱退というニュースは当時の私にも驚きで非常に残念な思いを抱いた。モリッシーとマーのソングライター・チーム、そのサウンドの要が無くなってしまうとは…。それはクラッシュがミック・ジョーンズを失ったときに感じたものと同じだ(といってもバンドにとっては茶飯事ということだけど…)。マーの後釜は見つかるわけもなく、スミスは解散。残念だったなぁ。自伝に書かれているマーのあらゆる音楽スタイルの吸収力、開け広げの自由な音楽的感性を読むと、これだけとってもモリッシーと対立は不可避だな…とも思える。

こういう自伝を読んでる必ず歯がゆさを感じる箇所がいくつかあるけど、スミスの『ストレンジウェイズ、ヒア・ウィ・カム』レコーディング時のマネージメントを巡るマーと他のメンバーの対立。2008年、ザ・スミスの音源をリマスターする時に再び始まったモリッシーとの交流の結果。この2つには唸った。うーむ。

ザ・スミスのレコードに刻み込まれたマーのギター・サウンド。時にシンプルに、時に塗り込むように作られた、繊細・華麗にして変幻自在でアグレッシブなギター・スタイルは後の多くのギタリストに影響を与えた。強靭なリズム隊、繊細なギター、漂うように歌うヴォーカル、そのバンド・スタイルも多くのスミス・フォロワーを生み出した。

それはギタリストや後進のバンドだけじゃない。

“ジョニー・マーをライヴで観たのはザ・スミスの時だ。(中略)あの時から俺はずっと影響されっぱなしだ” ― イギー・ポップ(ブックカヴァーの紹介文より)