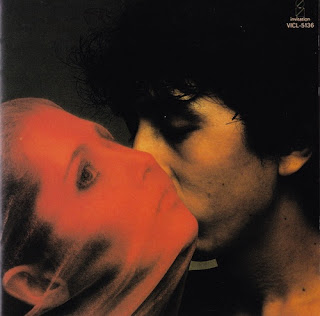

私の放浪音楽史 Vol.35 PANTA『KISS』

パンク/ニュー・ウェイヴの影響を受け様々なグループ/アーティストが登場、スタイルやサウンドを先鋭的な方向へ変貌していったものも少なくなかった1981年の日本の音楽シーンで、これまでの過激な、またはポリティカル、ハードな姿勢から敢えてソフトでスウィートな路線に向かっていった一人のアーティストがいた。その年早々にPANTA&HALを解散したパンタだ。

パンタはソロ活動を開始するにあたって“みんなが口ずさめるうたなんてロックじゃない”と思ってこれまで活動してきたが、 “ロックであっても口ずさめるうたをやりたい”、“ロックとうたを分けない”という考えに変わり、 “うたをやるならば、今までひたかくしにしていたスウィートな部分を思いっきり出す”ことを目指したと語っている。

それに加え私見だが、この時期パンタのポピュラリティを得たいという思いはピークに達していたのではないだろうか。海外では様々な社会性を伴ったアーティストが多くの支持を得ている、それも世界的に。ラヴ・ソングでなくてもヒット・チャートに登場する。もちろん言葉の違いはあるので英語圏のアーティストと比べられないが、日本でのパンタの知名度はごく一部のロック・ファンに限られたものだ。これを全国に広げたい。歌詞が一般に受け入れられないものがあるならば、今回歌詞は犠牲にしてもいいだろう。サウンドとメロディは思いっきりスウィートに、日本の歌謡/ニュー・ミュージック/ポピュラー界へ切り込んでいこう。という戦略をパンタや制作側がこの時期に立てたのではないか、と勝手に思っている。

パンタは当時語っていた。“今、狙っているターゲットは、松山千春、オフコースのファン層。そっくりいただいちゃおう、と。 それであわよくばリチャード・クレイダーマンを聴いているファン層も”

それらしい言葉が並んでいれば何でもいいと考えた歌詞は他人に依頼した。作曲は全曲パンタ(中村治雄)。ディレクション/編曲は歌謡/ニュー・ミュージックでも数多く仕事をしてきた矢野誠が担当した。

アルバムに参加したミュージシャンのクレジットは無いが、2007年の雑誌「ROCKS OFF Vol.1」の記事によると、

キーボード:矢野誠、難波弘之

ギター:今剛、白井良明、是方博邦

ドラム:上原裕、古田たかし、浜田文夫

コーラス:T-Bird

が参加していたと記載がある。他多数の腕利きミュージシャンが参加したそうだ。

アルバムはパンタが唯一歌詞に関わった(橋本治との共作)「悲しみよようこそ」で始まる。 この曲はアルバムからのリード・シングル「悲しみよようこそ c/w 裸足のボニータ」として8月21日にリリースされており、ウォーカー・ブラザーズ、フィル・スペクターを意識した(同年の3月にリリースされていた『ロンバケ』は意識したのかな?)ウォール・オブ・サウンド的な楽曲だ。アコースティック・ギターのカッティングが爽やかなイントロ、そしてピアノ、弦楽とホーンの重なり合う贅沢な響き。鳴り渡るチャイム。幾重ものコーラス。やはりスペクター的な「涙にサンセット」と共に気持ちの良いトラックに仕上がっていて個人的に好み。パンタもこの2曲がやりたかったサウンドと語っている。

R&Bコーラス・グループ的な印象の「涙にさようなら」や「ラジオと貝殻」。軽快なポップ・チューン「ひとりぼっちのモーニング」。“なぜ”というフランス語のPourguoiが印象的に使われたエキゾチックな「霧の中の恋人たち」。またこちらはスペイン語の“Bonita”が使われている(どちらも歌詞は佐藤奈々子)「裸足のボニータ」は、サニーサイド&ラヴリーでこの曲も好き。モータウンなビートの「恋のクレセント・ムーン」はプレスリーを意識したヴォーカルで、この曲がアルバム全体のヴォーカル・スタイルを決めたそうだ。スカっぽいギターを取り入れた「真夜中のパーキング・ロット」。バイクでタンデムして雨のハイウェイを飛ばす情景を描きながらも、しめやかに奏でられたパンタ版“悲しき雨音”の「想い出のラブ・ソング」でアルバムを締め括る。

個人的にはこの『KISS』からがリアルタイムで聴いたパンタのアルバムだ。今ではとても好きなアルバムだが、リリース当時驚いた事は確かで、なぜこんな軽いアルバムを出すんだという感想は持った。ポスト・パンク/ニュー・ウェイヴの時代の流れに敢えて分かり易く、というアンチな姿勢もあったのだろうが、例えばロック好きから見て歌謡界からのロックへのアプローチ(アイドルがバンドを組むとかハードなサウンドのアルバムを作るとか)を冷やかに見ているのと同じで、ロック(それも反体制的なレッテルの貼られていた)からポップスへのアプローチがポップス好きに歓迎されたか、というとやはり同じように冷やかに、またはお手並み拝見的に見られていたのかもしれない。リリースされファンやロック・クリティックからの反発、ファンクラブでの不買運動があってはチャートインは望むべくもない…。

歌詞は何でもよく、自分自身の愛の言葉を出すのを否定しては、どうしても作り物めいたものになってしまう。ヒットするには下世話なというか聴き手が感情移入できる部分をどこかに少しでも残しておかないといけなかったんじゃないだろうか。それに、ここでのパンタのヴォーカルは必要以上にソフト過ぎる。パンタのヴォーカルが技術的にどうこうという事ではなく、加工され過ぎているということだ(このあたりの加工については自伝『歴史からとびだせ』に記載がある)。

あまりによそ行きすぎる装いのキスだった、と思う。

ジャケットはパンタとドイツ女性とのフォトセッションで、女性にベールを被せてキスをしている、これも巧妙に細工されたソフトな仕上がり。

参考文献:雑誌「ミュージック・ステディ 1981年夏号」、「ROCKS OFF Vol.1」、「パンタ自伝 歴史からとびだせ」、ミニコミ「日本ロック第1号」