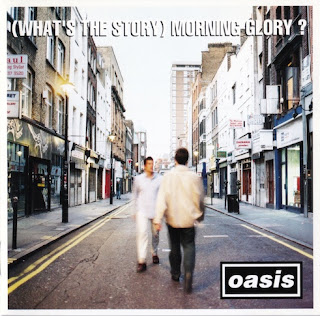

OASIS「DON'T LOOK BACK IN ANGER」

1995年10月発表のアルバム『(What's The Story) Morning Glory? 』より。 2006年6月に開幕したサッカー・ワールドカップ・ドイツ大会。それにあわせるように公開された映画「GOAL!」は、 メキシコからアメリカへ不法入国した少年がやがてイギリスへ渡り成功していくというサクセス・ストーリー(だと思う、映画は未見)。 この映画のTVコマーシャルでオアシスの「モーニング・グローリー」が流れていたので、久しぶりにこのアルバムを取り出して聴いてみた。 もう10年も前になるのか、と思う。確か勤め先のアルバイトのA君に輸入盤を借りたんだよな。 分厚いギターサウンドとストン、ストンと決まるドラム。リアムの歌い方には?と思う箇所もあったが、気に入って自分で国内盤を買った。 4曲がシングルになっているし、緊張感のあるタイトル曲「Morning Glory」、キュートな「She's Electric」、 ポール・ウェラー参加「Champagne Supernova」など、聴き応えというか、ブリティッシュでポップな聴き易い、Oasis節ともいえるメロディに溢れたアルバムだった。 この中でも一番気に入ってたのがアルバムからの4番目のシングルになった「Don't Look Back In Anger」。 ギターのノエル・ギャラガーがボーカルをとるこの曲は、 ノエルがポール・ウェラーのアルバム『スタンリー・ロード』のレコーディングに参加 (Dr. Johnのカバー「I Walk On Gilded Sprinters」のアコースティック・ギター)したとき、 彼の前で演奏されたウェラーの曲「Wings of Speed」に触発されて制作が進められた曲であるという。 ピアノのイントロ(先の「Wings of Speed」を思わせる)から、粘りのあるノエルのギター、 ストリングスを絡めたダイナミック&ドラマティックな王道ミディアム曲。 終盤の歌詞に出てくる “でも頼むからロックンロールバンドなんかに君の人生をゆだねないでくれ/自分にさえ責任がもてないような奴らに” というフレーズは ロックに漬かりきった者に対する戒めか、それとも救済か。 イギリスで1996年2月19日にシングル・リリースされ初登場No.1を獲得、 CDシングルのカップリングに...