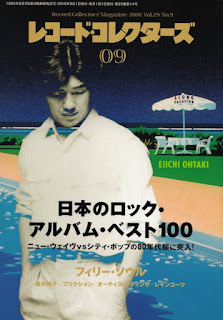

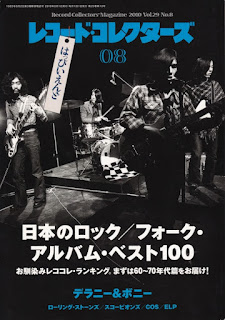

私的・日本のロック・アルバム・ベスト25(1980年代編)

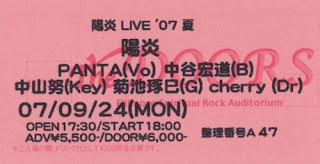

私の選ぶ日本のロック・アルバム・ベスト25・1980年代編。 1位のルースターズは12inchシングルだが、レココレで近田春夫の『Vibra Rock』がランクインしてるので、これもありかと。 ということで、私が選んだ日本のロック・アルバム・ベスト25 1980代編。 1.THE ROOSTERS/ニュールンベルグでささやいて 2.PANTA&HAL/1980X 3.INU/メシ喰うな! 4.THE STALIN/TRASH 5.フリクション/軋轢 6.THE ROOSTERS/INSANE 7.RCサクセション/ラプソディー 8.佐野元春/VISITORS 9.E.D.P.S/BLUE SPHINX 10.V.A./爆裂都市オリジナル・サウンド・トラック 11.戸川純とヤプーズ/裏玉姫(カセット) 12.ARB/BAD NEWS 13.RCサクセション/カバーズ 14.暗黒大陸じゃがたら/南蛮渡来 15.SS/LIVE! 16.THE MODS/FIGHT OR FLIGHT 17.PLASTICS/WELCOME PLASTICS 18.ヒカシュー/ヒカシュー 19.CARNAVAL/ZELDA 20.V.A./GREAT PUNK HITS(REBEL STREET Ⅱ) 21.アナーキー/アナーキー 22.小山卓治/NG! 23.子供ばんど/WE LOVE 子供ばんど 24.サンハウス/CRAZY DIAMONDS 25.大滝詠一/A LONG VACATION 1位と2位の盤は不動と思うが、3位以下は時期や気分で変わると思う。まぁほとんど順位付けに意味は無いか…。選んだのが80年代初期に集中しているけど、それだけインパクトが強いレコードが多かったという事で。 まだまだ入れたい盤はあり、パンタ『TKO NIGHT LIGHT』やスターリンの『虫』やTHE COMES『NO SIDE』や泉谷『吠えるバラッド』、『SELF COVERS』、リザード『ジムノペディア』、タイマーズ、ユーミン、フリッパーズ・ギター、ムーンライダーズ『マニア・マニエラ』、真島昌利『夏のぬけがら』、松田聖子『CANDY』なんかも入れたかった…。 で、10枚選ぶの?各1~5位を並べるだけかな?