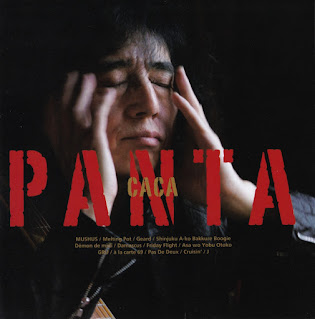

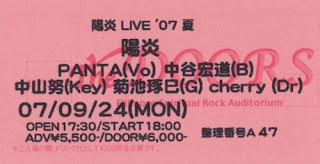

LIVE REPORT・PANTA & 陽炎 at 初台ドアーズ

陽炎 at 初台ドアーズ・2007年9月24日 パンタ率いる“陽炎”、夏のツアーファイナル。 Set List 1.フローライン 2.TKO NIGHT LIGHT 3.キック・ザ・シティ 4.フライディ・フライト 5.アウディ80 6.ブリキのガチョウ 7.スカンジナビア 8.悲しみよようこそ 9.午後の悪魔 10.ダマスカス 11.ムシュフシュの逆襲 12.メルティング・ポット 13.フロイトは大嫌い~R&Rトリートメント 14.ドーベルマン 15.屋根の上の猫 16.マーラーズ・パーラー 17.Crusin' encore 1 18.429ストリート 19.ようようと(新曲・漢字でどう書くんでしょうか) 20.Don't Forget Yesterday encore 2 21.走れ熱いなら 22.ルイーズ 23.マラッカ encore 3 24.ナハトムジーク 25.Pas De Deux パンタのライブというと、膨大なレパートリーの中から今日はどの曲を演奏してくれるのかな?というのはひとつの楽しみだが、 今回は1.2.5.6.8.などが聴けてよかった、という曲だった。 なかでも6.はめったにライブでは演奏しないといっていた。8.はうれしいけど個人的には他の曲と浮いてるような気がする。不買運動も起きたスウィート路線も今となっては演奏する事が珍しく、歓迎される曲。 アンコールでは、1曲のみ新曲が披露され、ディレイのかかったギターにのって、パンタと同年代の世代への応援歌とも受け取れそうな歌詞が聞き取れた、“ようようと”(洋々?揚々?)。 良い曲だと思う。パンタ節。でもどうなんだろう、めずらしく昔を懐かしむ曲、ちょっと私には気恥ずかしい気が…。 それにしてもパンタは松葉杖を使って3度のアンコールに応えてくれ、椅子に座りながらも熱いライブを繰り広げてくれた。パンタは水を口に含んで客席に向かって吹きかけ、ペットボトルの水を撒いたり、ご乱交も少し。パンタの煽りでおなじみの曲では合唱&こぶし振り上げ、会場内はかなりの盛り上がり。 「ドーベルマン」のリズム、なかなかノリ難い。よく演奏決まるなぁ。さすが熟練の猛者たち。「スカンジナビア」の“アドルフ”は今回は“グスタフ”になってた。「ルイーズ」は“腰骨にくるぜ”が“くるぶしにくるぜ”になっていて会場を笑...