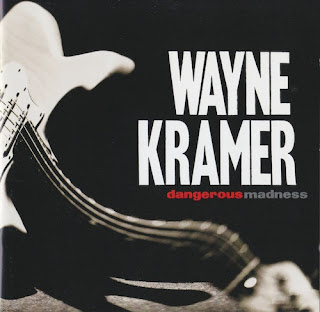

WAYNE KRAMER『DANGEROUS MADNESS』

壁に飾りたいジャケ~Pictures On My Wall~Vol.6 デトロイトのバンド、MC5のギタリストであったウェイン・クレイマーが1996年に発表した、エプタフと契約後2枚目のソロ・アルバム。 ホワイトのストラトキャスターの写真を、ヘッドからネックの部分にかけて歪んだ状態に加工し、ブラックをバックに大きく白抜きのアーティスト・ネームが入った ジャケット。ストラトキャスターという曲線の美しいギターを更に歪めて曲線を強調し、 弦やピックアップ部分の陰影など、コントラストを強くして格好良いジャケットになっている。 裏ジャケットにはクライベイビーのワウワウ・ペダルの写真をやはり歪んだ加工を施して面白い仕上がり。 CD中ジャケにはテレキャスターと思われる写真も使われている。 サウンドはラウド、ハード、ポップ&パンキッシュな仕上がり。中には「Back To Detroit」というスローでメランコリックな曲もあり。 タイトルトラックではテレンス・トレント・ダービーがコーラスで参加、The Deviantsのミック・ファレンが数曲で歌詞を提供している。