私の放浪音楽史 Vol.107 DATE OF BIRTH『AROUND + AROUND』

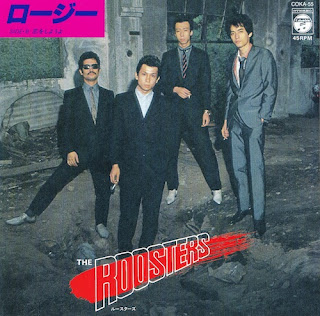

1985年11月1日、ポートレート・レコードよりリリース。 デイト・オブ・バースの初音源となるファースト・アルバム。ポートレート・レコードは当時ルースターズのプロデューサーだった柏木省三がオーナーのレーベルで、この10インチ・アナログレコードが最初のリリースだった(カタログNo.はP001)。 1曲目の「Pack My Bag」。破壊力のあるリズムトラック、マーク・ボランのようでもありテレヴィジョンのトム・ヴァーレインのようでもある痙攣するギター、セクシーでミステリアスなヴォーカル、幻惑的かつスペイシーなキーボード、圧倒的な魅力を感じられる1曲で、私は友人のルースターズ・ファンだったKBちゃんに当時「こんなのあるよー」と借りて聴いたのだが、このクリエイティヴでセンスあるサウンドに驚いたものだ。 続く「Space To Time」と「Mistress of The Night」は、暗闇と星々といったイメージのベーシックはシンプルなドラムレスの曲だが、ファンタスティックなシンセ・ブルースと呼んでいいかも。機械仕掛けのオモチャのような、宝箱のフタを開けたようなイメージ溢れる、サンプリングを多用したサウンドの「Remember Eyes」は、このアルバムの中では唯一日本語詞で歌われ、後々までデイト・オブ・バースの代表曲になるポップな曲。エレクトロでカラフルでダンサブルなサウンドの「Fresh Chapter "Mixed Up 1967"」はキュートなヴォーカルも魅力。ラストの「Backward」は1分に満たないインスト。 全体で約20分のコンパクトなアルバムだが初期デイト・オブ・バースの魅力がぎっしり詰まっている。彼らが管理を任せられていたフチガミ・レコーディング・スタジオで録音され、プロデュース、エンジニアリング、ミックスはデイト・オブ・バース。コ・プロデュースは柏木省三。アートワークはルースターズのジャケットを多く担当した鏑木朋音で、このジャケットに使用している写真はジャン・コクトーの映画『詩人の血(原題:Le Sang d'un poète)』から。 「Pack My Bag」はプロモ・ヴィデオも作られており、ロケットが墜落・爆発するシーンや人力飛行機が飛行に失敗するシーンやトリケラトプスのソフビ(?)がサングラス美女と絡まったり、火山が...