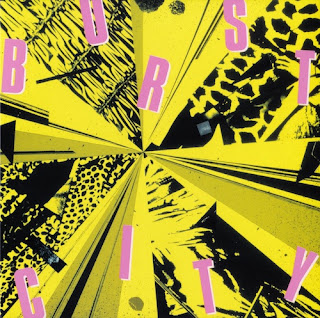

1982年3月5日、SEE-SAW/キャニオンよりリリースのアルバム。 1982年3月に劇場公開された石井聰亙監督の映画『爆裂都市 バーストシティ』のオリジナル・サウンド・トラック・アルバム。映画は公開時には観に行ってないが(たぶん近くの映画館では上映されてなかったんだろう)、このサントラはリリースされてすぐに聴いたんじゃないかな。たぶんKBちゃんに借りたんだと思う。 ルースターズとロッカーズの混成バンド、バトル・ロッカーズの楽曲が7曲、ルースターズの花田、井上、池畑、当時ルースターズのプロデューサーだった柏木省三を中心にしたユニット1984の楽曲が3曲、ザ・ロッカーズの楽曲が3曲、陣内のソロ名義で1曲、という内容。収録曲は下記の通り。 1.ソルジャー/1984 2.セル ナンバー 8(第8病棟)/バトルロッカーズ 3.ワイルド・スーパーマーケット/バトルロッカーズ 4.シャープシューズでケリ上げろ!/ザ・ロッカーズ 5.プア ボーイ/ザ・ロッカーズ 6.ソロー/1984 7.シスターダークネス/バトルロッカーズ 8.視界ゼロの女(マチ)/陣内孝則 9.キックス/1984 10.マイト ガイ/ザ・ロッカーズ 11.バチラス ボンブ(細菌爆弾)/バトルロッカーズ 12.フラストレーション/バトルロッカーズ 13.ボロボロ/バトルロッカーズ 14.セル ナンバー 8(第8病棟)リプリーズ/バトルロッカーズ バトル・ロッカーズはVo.陣内孝則、G.鶴川仁美がロッカーズから、G.大江慎也、Ds.池畑潤二がルースターズから、B.伊勢田勇人がオーディションで参加、というメンバー(レコーディングではルースターズの井上富雄がベースを弾いているという話をロフトプラスワンで聞いた気がする、 まぁそりゃそうだろうね…)。 映画を代表する曲ともいえるバトル・ロッカーズの「セル ナンバー8(第8病棟)」はオープニングのバトル・ロッカーズの演奏シーンで使われている曲。 “注射器の味”や“カプセルの味”が忘れられないというドラッギーな内容が自主規制させたのか、サントラ盤には歌詞が掲載されていない陣内孝則作詞のナンバー。そのカッ飛んだかっこよさに度肝を抜かれたものだが、ある時小さなレコード評を目にする。 1995年に発売された『Rock'n'Roll』という雑誌クロスビートの増刊号...