追悼・JAMES CHANCE

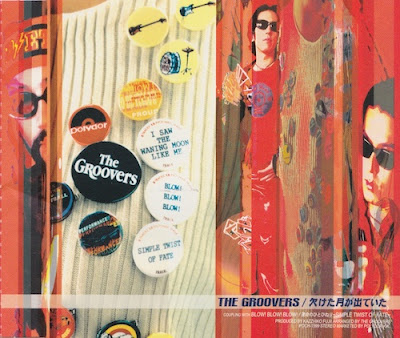

2024年6月18日、ジェームス・チャンス逝く。71歳だった。 NO WAVEムーヴメントの代表的な人物のひとりジェームス・チャンス(本名:ジェームス・シーグフリード)はリディア・ランチとともにティーンエイジ・ジーザス&ザ・ジャークスを結成、フリクション結成前1977年3月にニューヨークに渡ったレックはジェームスとリディア・ランチに誘われティーンエイジ・ジーザスにベーシストとして加わっている。ジェームス・チャンスはティーンエイジ・ジーザスを脱退後コントーションズを結成、レックを追ってニューヨークに渡ったチコヒゲはジェームスに誘われコントーションズの2代目ドラマーとなる。 レック達が関わったNO WAVEといわれたバンド・アーティスト達の音楽性、実験性、芸術性に限らず日常の行動や言動から受けた影響は、帰国後フリクションを形作る大きな初期衝動となった。それゆえ日本において日本のパンクロックについて振り返るときには、必ずフリクションとともにNO WAVEについて語られることになる。それにNO WAVEというムーヴメントを世界的に表出したオムニバスアルバム『 NO NEW YORK 』(1978年)が、日本ではリリース当時から一貫して評価が高く、NO WAVEの衝撃が特に大きかったと言っても良いだろう。そのアルバムに収録された DNA にはレックと共に渡米したモリイクエがドラマーとして参加している。 右上の本はジェームスが来日した2005年にエスクァイア・マガジン・ジャパンから刊行された『NO WAVE ジェームス・チャンスとポストNYパンク』。コントーションズに限らず、DNA、マーズ、ティーンエイジ・ジーザス&ザ。ジャークスのライヴ告知フライヤーの画像や、ジェームスへの100の質問、ジェームス邸訪問、チコヒゲが語るニューヨークでの生活、ファンジン「WATCH OUT Vol.2」からレックのインタビューとモリイクエの私信の再掲、PHEW、大友良英、山野直子などがジェームスやNO WAVEについて語り、椹木野衣によるジェームス・チャンスとNO WAVEの芸術性についての考察は非常に興味深い。スクリーミング・マッド・ジョージや塩井るりが当時のニューヨークを振り返り、ZEレコード創立者マイケル・ジルカによるNO WAVE入門など、当時のニューヨーク、パンク、NO WAVEの雰囲...