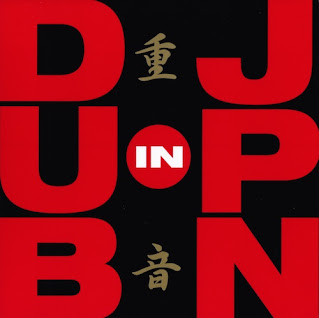

OMNIBUS a Go Go Vol.42『DUB IN JPN』

I LOVE 日本ならぬ“I DUB 日本”とシャレたタイトルのジャパニーズ・ダブ・コンピレーションで、リリースは2004年9月ビクターエンタテイメントから。 ジャパニーズダブの始祖とも言えるミュートビートのアルバム『No.0 Virgin Dub』から「DEEJAY STYLE」で幕を開ける。スタジオ録音の強烈な音像で始まりを告げたい気もするが、やはりここはメジャーデビュー前の原宿ピテカントロプスにおけるプリミティヴなライブ録音から。続く小泉今日子の「No No No(Dub Mix)」は藤原ヒロシと屋敷豪太が参加したアルバム『No.17』収録曲のダブミックスで、シングル「丘を越えて」のカップリング曲。藤原と屋敷の2人がミックスもおこなっている。CHIEKO BEAUTY「PERFUME DUB」はRah Bandの「Perfume Garden」のカヴァーダブミックスでヤン富田プロデュース、MAD PROFESSORのダブミックス。 藤原ヒロシとDUB MASTER Xがアレンジした「GODZILLA NO NUKE MIX」は映画『ゴジラ』のテーマ曲にゴジラの鳴き声やセリフを織り交ぜた“反核”プロテストな仕上がりだ。朝本浩文とCMJKと渡辺省二郎のTR49による坂本龍一の「戦場のメリークリスマス(RAM JAM WORLD MIX)」は12cmシングルCDのカップリング曲でこちらも思い切ったダブバージョンに仕上がっている。フィッシュマンズのシングルカップリング曲だった「I DUB FISH」はZAKによるプロデュースとミックス、UA「あめふりヒヤデス」は8cmシングルCDのカップリングからでダブ度は低いか。アナログでダブミックスがあったのでは? DRY & HEAVYはダブアルバム『KING JAMMY meets DRY&HEAVY in the Jaws of the Tiger』から「RADICAL DUBBER」。強烈なダブにリクルマイのヴォーカルがキュート。 KTU(=こだま和文+土生"Tico" 剛+内田直之)の「What's 8appen?」は8分(タイトル通り?)を超える長尺ながらまったく飽きない。こだまのトランペットを含め美しい音の重なり。 他、藤原ヒロシ「Let My Love Shine(One...