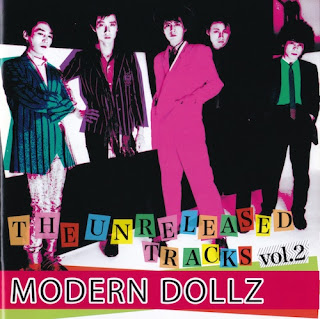

MODERN DOLLZ「時代は変わる」

2017年12月25日、HEROESよりリリースのアルバム『THE UNRELEASED TRACKS vol.2』より。 モダン・ドールズの未発表トラック集の第2集がリリースされた。 第1集からほぼ2年振りのリリースだ。前回が1981年11月~1983年10月までの録音を集めたものだったので、今回はその続き、CDには1983年11月~1984年8月までの録音(ライヴ録音を含む)が集められ20曲を収録、DVDには1984年のミュージック・ヴィデオや1984年に行われた4ヶ所のライヴから選ばれた映像35曲を収録した2枚組、全55曲のボリュームだ。メンバーはドラムが倉井から下鳥にかわり、Vo佐谷、G松川、G平山、B田中、D下鳥というラインナップとなっている。 1984年4月にはバンドしてピクチャー・ソノシートに続く音源となるカセット・テープ『robber & lover』をリリース(今回の『THE UNRELEASED TRACKS vol.2』のジャケットは、このカセットのジャケットを模したものになっている)、4月26日には天神のビブレホールでワンマン・コンサート、5月からは広島・神戸・大阪・名古屋・東京へのツアー、8月10日には都久志会館で“CHANGES”と銘打ったコンサートを行うなど、バンドとしてひとつのピークに達した1984年の記録だ。 取り上げたのはCDの1曲目に収録されている「時代は変わる」。 曲の副題に~Changes~とあり、それは8月10日の都久志会館のライヴのタイトルにもなっている (DVDにはこの日のライヴが7曲収録されているが映像は6曲で「時代が変わる」は静止画)。自分が変えようとしている古い世代の感覚、古きモラル、因習といったものと、否応なく変わり続ける時代を見据え、飽くまでもモダンにこだわり、若者に自分の心の変革を促す。 ギターのオクターブ奏法が特徴のエネルギッシュなナンバーだ。 “とにかく とにかく時代は変わる さあ走れ バスが今を乗せて過去へと走り出す バスが今を乗せて過去へと走り出す前に Change Own Mind ” 親の世代とのギャップ、自分達の考える音楽業界とのギャップを感じ、その葛藤を表わした曲でもある。 “親と呼ばれる者よ 分かったふりはやめる事さ 若い冒険旅行はあんたの手におえる相...