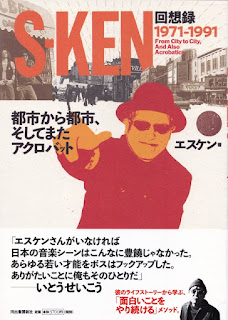

エスケン著『都市から都市、そしてまたアクロバット 回想録1971-1991』

2018年6月河出書房新社より出版。 S-KENの回想録が刊行された。 個人的には東京ロッカーズ周辺で認識しているエスケンだが、 “エスケン”となる前、田中唯士として活動していた時期も詳しく書かれている。 ちょこっと内容を紹介すると...。 1971年、「自由通りの午後」の作曲者(歌唱はアイジョージ)としてエスケンはポーランドで行われた音楽祭“ ソボト国際音楽フェスティバル ”へ参加する。音楽祭への旅券は音楽祭終了後、どこへ寄って帰国しても良いという地球周遊券だった。エスケンは音楽祭終了後ロンドンから客として来ていた日本人と共にヒッチハイクで東欧のポーランド、チェコスロバキアへ。 厳しい国境検問所を抜けてヒッチハイクを続け西ドイツ、スイス、フランス、イギリスのロンドンへ。ここで相棒と別れエスケンは飛行機でアメリカへ渡り、ニューヨーク、サンフランシスコ、ハワイへと3ヶ月かけて東京へと戻る。 この時の体験がエスケンの “先入観を捨て古今東西の心揺さぶる音楽、アート、文学て徹底して探索する” 考え方のもとになったようだ。 日本に戻ったエスケンはレコード会社の要請でピースシティーというバンドを結成しリードヴォーカルを担当、「しぶう c/w 僕の愛した花」、「自由通りの午後 c/w バラの花のあなたに」の2枚のシングルをリリースしたが短期で解散。その後、月刊音楽雑誌『ライトミュージック』の編集者となり“世界中の音楽や文化全般を一気に吸収”する。そこでも悲喜こもごもあるわけだが、エスケンは編集者の立場を利用しアメリカ特派員という境遇を作り出し、1975年5月ロスアンゼルスへ旅立ち、ロスで暮らしながら当地の音楽状況を取材、1976年にニューヨークへ移り住む。ここではかねてからエスケンの好きだったニューヨークのラテン音楽“サルサ”に酔いしれる。 エスケンがサルサを気に入るきっかけとなったアーティストで、ライヴに何度も足を運んだウィリー・コロンの『LO MATO』(ロ・マト)というアルバムが紹介されているが、後のエスケンのファースト・アルバムのタイトル『魔都』はここから来てるんだろうなぁ…。 しばらくしてエスケンの特派員生活は終わるが、エスケンはニューヨークに留まることを決意する。興味は映画に移って連日映画館通いとなったが、CBGBへいった事をきっかけにして映画浸りの生活も終わりを告...