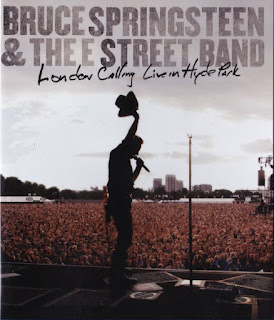

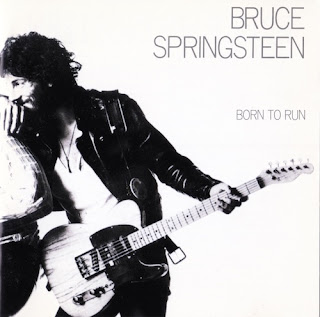

私の放浪音楽史 Vol.50 BRUCE SPRINGSTEEN『BORN TO RUN』

1975年8月25日、Columbiaよりリリースのアルバム。日本盤は1975年10年25日CBSソニーよりリリースされた。 『Born To Run』30周年盤のブルースによる解説には、こう書かれている。 (アズベリーパークの)“ボードウォークの近くのキングズレーとオーシャンというふたつの大通りが、地元の者たちがサーキットと呼ぶ楕円形のレーストラックを形成していた” (1974年)“その夏、俺は2000ドルで、生まれて初めて車を買った。57年型のシェビー。4気筒のデュアル・キャプレター、ハーストのギアシフト。 ボンネットにはオレンジ色の羽のように広がる炎が描かれていた” 公道をサーキットがわりに走ることでスピードに自暴的なスリルと生きるための僅かな希望を見出す。ブルース自身がそうしていた訳ではないと思うが、そこで行われている出来事や集う若者たちに自分との共通した感情を見出し、観察することで歌=物語を紡ぎだしていたのだろうと思う。このアルバムの事を夏のある一晩、様々な場所で起きた出来事を歌った、とブルースは語っていた。 このアルバムがリリースされたのは1975年、私が聴いたのはその6年後くらいだったと思う。友人に借りて聴いたのだが、“発見”だったなぁ、1975年にこんな衝撃的な内容のアルバムがリリースされていたとは。ロック・ジャーナリストのジョン・ランドウが1974年5月にライヴ評をボストンのリアル・ペーパーに載せている。 “I saw rock and roll future and its name is Bruce Springsteen. And on a night when I needed to feel young, he made me feel like I was hearing music for the very first time.” そう、まるで音楽を初めて聴いたときのような気分にしてくれた。私が『Born To Run』を初めて聴いたときも全くその通りだった。 夜に隠された魔法を解き明かそうとし、無防備ともいえる若さのもとでの友情と愛情、信頼と裏切り、自由と拘束を歌い、自分たちが何者なのかを問い、ここではない何処かを目指して走りだそうとする姿を描いた。その推敲された詩/物語とデリケートに選び抜かれた音色とパワフル/リリカルな演奏ス...