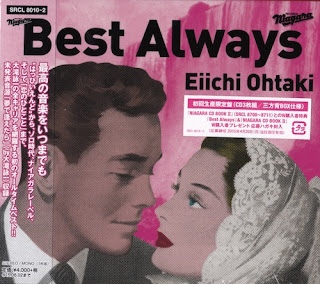

竹内まりや DUET WITH 大瀧詠一「 恋のひとこと~SOMETHING STUPID~」

2014年12月3日、ソニー/ナイアガラからリリースのベスト・アルバム『Best Alaways』より。 大瀧詠一が亡くなって1年経つ。この12月にはレーベルを超えたベスト・アルバムがリリースされた。1971年4月にリリースした、はっぴいえんどの「12月の雨の日」(シングル・ヴァージョン)から2003年10月リリースの「恋のひとこと~Something Stupid~」(竹内まりやとのデュエット)まで、およそ32年間の作品の中からシングルをメインに選曲された35曲。レア・トラックは「夢で逢えたら」の未発表・大瀧詠一ヴォーカル・ヴァージョン。それに幾つかのシングル・ヴァージョンや別ミックスが初CD化収録されている。初回生産限定盤はカラオケを10曲収録したボーナスディスク付きの3枚組。 収録曲のほとんどは(ミックス/ヴァージョンを別にすれば)既に聴いたことがあるから購入をためらっていたけど、代表曲をまとめて聴けるしってことで購入。このベストを通して聴いて思ったのは、はっぴいえんどというキャリアは大瀧詠一にとって異質なものだったんじゃないかな、ということだった。もちろんミュージシャンとしてのキャリアの始まりだが、自分の嗜好の取入れ/表出にかなり抑制がかかっていたのであろう。萩原健太著『はっぴえんど伝説』によれば、大瀧はバッファロー・スプリングフィールドのシングル「For What It's Worth」は “今一つ良さがわからなかった” が、そのB面曲「Do I Have To Come Right Out And Say It」の “ポップな感じがたまらなく好きだった” と語っている。そしてバッファローをモデルとしたバンドを作りたかった細野晴臣と一緒にバンドをやろうということになるのだが、 “はっぴいえんどはさ、セダカ&グリーンフィールドだめ、マン&ウェイル(ワイル)だめ、ゴフィン&キングだめって形で足を踏み入れた世界だった” “シングル2枚含め、初のソロ・アルバムのレコーディングはさ、もう一挙にポップスのラインに行っちゃったの” “ぼくの基本はやっぱりアルドン/スクリーン・ジェムス系のポップスだからね” “正直な話、自分のルーツにたどりつくまでにずいぶん回り道をしてしまった” と大瀧は語っている。 ただ、このベストに収録されている、はっぴえんどの曲は「12月の...