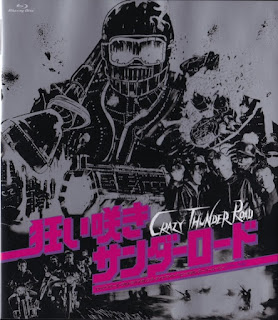

映画『狂い咲きサンダーロード オリジナルネガ・リマスター版』Blu-ray

2016年11月4日、トランスフォーマー/ハピネットからリリースのBlu-rayディスク。 遂にブルーレイ化された石井聰亙監督の『狂い咲きサンダーロード』。 DVD-BOX持ってるし、どうするかなぁとも思ったんだが、やはりオリジナル16mmネガからリマスターされ、クリアになった映像を確かめたくて購入。買ってよかった。若干赤が強めになっているがクリアになった映像で映画を楽しめる。もともとの16mm版にはエンディング・クレジットは無かったので、そこには35mm版のものを使用しているという事だ。 パッケージデザインは公開当時のポスター(泉谷しげる画)をもとにしたもの。確か以前発売されたビデオテープもこのポスターを元にしたものだったなぁ。特典映像は下北沢ガーデンで行われたトークイベントとLOFT9 Shibuyaで行われたトークイベントの映像で48分。ただ後者のイベント映像の音声は、おそらくカメラ付属のマイクで収録されたもので聴き取りにくい。こういうのはライン収録して欲しいね…。音声解説は石井監督と助監督・緒方明と撮影・笠松則通が新たに収録、今回はカメラマンの笠松が参加という事で技術的な話も多い。今回の修復作業では気になるところもいろいろあったようだ。 これで何回目かなぁ、何度観ても面白い。製作費等の制限ある中での創意工夫と無制限のイメージ。現実と架空の交わり。石井聰亙の頭の中をフィルムに焼き付けたパンク・ムーヴィー。劇中に使われているモッズ、PANTA&HAL、泉谷しげるの楽曲もセンスよく、特にオープニングのタイトル・バックで使われる泉谷の「電光石火に銀の靴」はこの映画に使われていることから好きになった曲。泉谷の半生を語った『我が奔走 IT'S MY LIFE』(ロッキンオン社刊・1988年)でもこの曲は“完全なドラッグのノリ、アシッド・パワー”、 “重さや暗さを全く排除したはじけ方”、“かなりパンクの感覚で作った曲なんだ”と語っているように、映画の内容に完全にマッチしている。 デジタル上映素材(DCP)制作も行われて劇場上映が可能になった『狂い咲きサンダーロード』だが、我が町のスクリーンでこの伝説の爆走映画を観てみたいものだ。