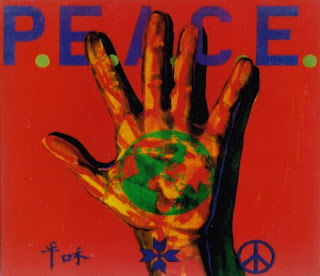

OMNIBUS a Go Go Vol.85『P.E.A.C.E./WAR』

M.D.C.のデイブ・ディクターが始めたR ラディカル・レコードから1984年にリリースされた世界各国のパンク/ハードコア・パンク・オムニバス。オリジナルはアナログ2枚組で55曲を収録し、各バンドや核軍縮、帝国主義、放射線汚染、政治的デモンストレーションについて記載された72ページブックレット付きで、タイトルはPeace, Energy, Action, Cooperation, Evolutionのバクロニムでもある。1997年にボーナストラック5曲を加え2枚組でCD化された(ブックレットは付属していない)。 CDは60曲入りで、アメリカのバンドが28曲と最も多い、ついでイタリア7曲、オランダ5曲、イギリス4曲、カナダ4曲、ドイツ3曲、スペイン2曲、日本から2曲、デンマーク1曲、スウェーデン1曲、アルゼンチン1曲、オーストラリア1曲、南アフリカ1曲(曲というかアジテーション) という各国から集められた楽曲達。 日本から参加しているのはギズムが「Endless Blockade For Pussyfooter」(『DETESTation』から)と、エクスキュート「Finale」(『Live In Hell Tape』から)の2曲。イギリスからは4バンドと意外に少ないが、クラス、コンフリクト、サブヒューマンズに、ボーナストラックでUKサブスを加え猛者を揃えている。今だとインターネットで世界中とつながりを感じる事が出来るが、1980年代にはこんなコンピレーションで世界のパンクスとの連帯を形にしていた。有名無名も、たっぷり2時間ハードコアが味わえる。アメリカ、イギリス以外だと、ドイツのアップライト・シチズンズの引き締まった演奏のカッコよさ、オランダのB.G.K.の猪突猛進、アルゼンチンのLos Violadoresのストレートなパンク・ロックなんかが面白い。中には変化球もあり。CD化の際追加された5曲はリリースしたニュー・レッド・アーカイブゆかりのアーティストのようだ。 それにしてもこのコンピ、i-TunesやAmazonでダウンロード販売されているので、ギズムやエクスキュートの楽曲がダウンロード購入出来るというのもちょっとした驚き。