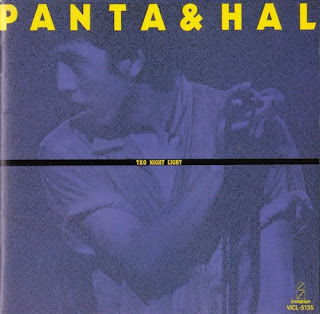

私の放浪音楽史 Vol.24 PANTA & HAL『TKO NIGHT LIGHT』

1980年10月5日フライング・ドッグ/ビクターよりリリースのライヴ・アルバム。 パンタの音楽を初めて聴いたのはおそらくこの2枚組のライヴ・アルバムだったと思う。もしかしたら当時出来はじめていたレンタル・レコード店で借りたかも。 このアルバム聴いたら虜になるよね。頭脳警察解散後ソロ~この時までの代表曲を選曲(と当時未発表の6曲)した全16曲のダブル・アルバム(CD化の際1枚にまとめられた)。アルバムの冒頭、曲がはじまる前の指慣らしのような何気ないギターやベースの音にもスリリングな雰囲気を感じる。1980年という時代のページがひとつめくられて、20世紀末へのカウントダウンが静かに始まり、日本の世相にとどまらず、世界の地図が動き出す予感と、 “HAL”というグループ名のもとになった21世紀への新たな冒険への期待と熱気をパッケージしたドキュメントでもある。 東京・日本青年館で行われたライヴが録音されたのは1980年7月16日でPANTA&HALとしては活動末期にあたる。バンドは1981年2月に解散してしまう訳だが、パンタが音楽方向性についてバンドのメンバーと移動中の新幹線の中で一対一の“面接”をするのは5ヶ月後の1980年12月。1981年1月早々に持たれたミーティングでパンタからバンドメンバーに解散が伝えられたという(『PANTA&HAL BOX』付属ブックレットより)。この時間の経過を見てみると、7月のライヴ・レコーディング時に“解散を前提とした記録”という意味付けはなかったと思う。『マラッカ』、『1980X』と2枚の傑作スタジオ・アルバムを世に問い、メンバーを変えながらも時代と時代の音楽に対峙してきたバンドの集大成として、また次へのステップ・通過点、一夜の記録として聴いてもらいたいと思う。 PANTA&HALの活動初期から演奏されていたテーマ曲「HALのテーマ」、オリジナル・メンバー今剛在籍時に作られたファンキーな「羅尾」、 次に制作される予定だったHALのアルバム『クリスタル・ナハト』に収録するはずのドイツを舞台にした「フローライン」、TOKYOでもなくTOKIOでもなくTYOでもなく“TKO=東京”の都市の風景、それも都市にテクニカル・ノック・アウトされた、かなり殺伐とした風景ばかりを切り取った歌詞と成田空港にまつわる逸話をあわせこんだ、...