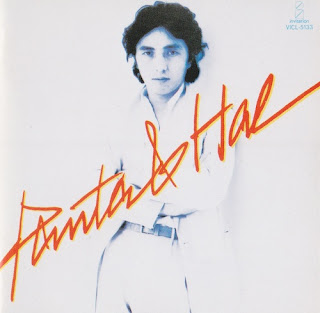

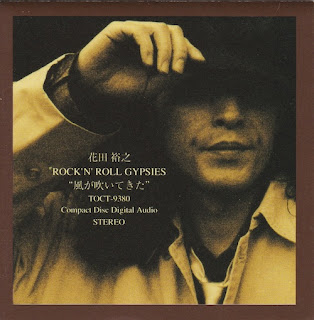

花田裕之『風が吹いてきた』

1996年5月29日、東芝EMI よりリリースのアルバム。 花田裕之のソロ1作目『Riff Rough』はかなり気合いの入った売り方だったと思う。 ジャケット&ポスターは美顔で、雑誌によるインタビューや宣伝もかなりあった。 でも個人的にはあまり内容は良くなくて、ルースターズ時代の下山のようなタイプ/役割の布袋という ギタリストをパートナーに選んだというのも今一つ理解できなかった。 発売時のライブも観たが、池畑のドラミングを真近に見られたのは良かったが、 布袋のあの”布袋”としか言い様がないギタープレイがかなり印象に残った。 で、そのまま2~4作目までは購入せず、いよいよ池畑、井上、下山とバンドスタイルでアルバムを リリースすると聞いて期待して買った『Rock'n' Roll Gypsies』は”うーむ”という印象だった。 続く『Rent A Song』は買わず、『風が吹いてきた』は手に入れたが、 やはり個人的にはいま一つ、という印象をその時は受けた。 ここで花田のソロ作を全部売りに出すというルースターズ・ファンとしては許しがたい暴挙に出てしまった。 数年後のある日『Rent A Song』を購入、花田にはこんなルーツがあるんだと思い、 これなら『Rock'n' Roll Gypsies』や『風が吹いてきた』の世界もあるなとそれまでのCDを全部買い直した。 そのころになると私もアメリカの70年代ロックを聴くようになっていたので、 サウンド的に少しは馴染み易くなっていたのかも知れない。 (買い直したとは言え、やはり1作目~4作目まではCDラックから取り出す事はめったにない)。 これまでの花田のソロ・アルバムでは7枚目にあたる『風が吹いてきた』が好きだ。 このアルバムを製作していた1995年は花田にとって「かなり落ち込んでいた」年だったようで、 ルーティン・ワークとなっていた年に1枚のアルバム作りや、 それなりに出来上がっていく曲作りに嫌気がさしていたという。このアルバムの製作では、 そういった「面白くない」気持ち、気合いの入らない「虚脱感」、 どうにでもなれという「虚無感」を歌詩の中へ吐き出していたのではないかと花田は語る。 その歌詩がとてもいい。 ”素敵な出会いは眠りの中だけ、疲れ忘れさせてくれる”(Ooh La La)、 ”便利な生活...